Pro.La-Fellbach (Schlussbericht zum Forschungsprojekt)

-

Datum2025

-

Autor(en)Wurzbacher, Steffen; Schulze, Katja; Santhanavanich, Thunyathep; Coors, Volker; Sazid, Tanbir; Bauer, Sonja

-

Bezug überhttps://opus.bsz-bw.de/hft/frontdoor/index/index/start/0/rows/10/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/pro.la-fellbach/docId/982

-

ZitationWurzbacher Schulze et al: Pro.La-Fellbach - Produktive Landschaften, Potenzialstudie zum Ressourcenverbrauch und Synergien zwischen Gewerbe und Landwirtschaft anhand des IBA’27-Projektes „Agriculture meets Manufacturing“, Fellbach (Schlussbericht), Stuttgart 2025

-

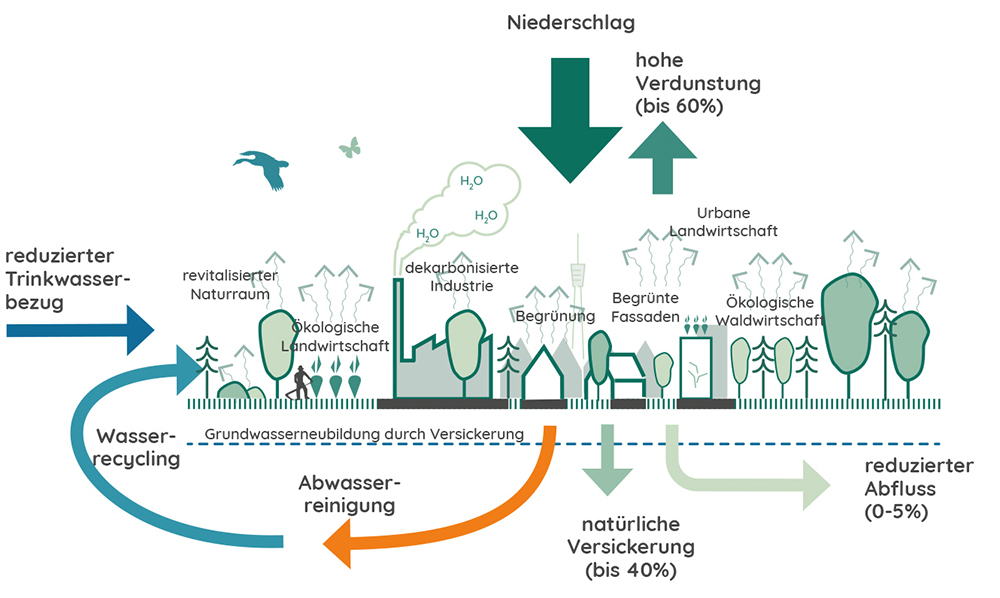

KurzbeschreibungIm Rahmen des Forschungsprojekts "Pro.La-Fellbach" wurden Wasserpotenziale in Gewerbegebieten und mögliche Synergien mit angrenzender Landwirtschaft am Beispiel des Fellbacher IBA’27-Projektgebiets analysiert. Ziel war es, nachhaltige Strategien zur Wassernutzung und Klimaanpassung zu entwickeln, insbesondere im Hinblick auf die Speicherung und Nutzung von Regen- und Abwasser. Dabei wurde in einem ersten Schritt der Regenwasserhaushalt des bestehenden Gewerbegebietes betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass das untersuchte Gewerbegebiet zu 67 % versiegelt ist, was zu hohen Abflussmengen und einer geringen Verdunstungs- sowie Versickerungsrate führt. Durch eine Kombination aus Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen könnte der Abfluss um bis zu 32 % reduziert und der Wasserhaushalt in Richtung eines naturnahen Zustands verbessert werden. Hierfür sind unterschiedliche Begrünungs- und Retentionsmaßnahmen notwendig. Um die lokalen Gewerbetreibenden für die Möglichkeiten klimatischer Anpassungen zu sensibilisieren, wurde ein frei zugängliches digitales Tool „Urban-Water-Potentials.de“ entwickelt. Das interaktive Tool ermöglicht es, Informationen zu einzelnen Parzellen bzw. zum gesamten Gewerbegebiet in Fellbach abzurufen. Die bereitgestellten Daten umfassen Angaben zum Versiegelungsgrad, zur Nutzung, zum Regenwasserhaushalt (Menge an Niederschlägen, Verdunstung und Ableitung), zu Trinkwasserbedarfen und Abwasseraufkommen sowie zu den resultierenden Kosten für den Bezug bzw. die Einleitung von Regen- und Abwasser in die Kanalisation. Über einen einfach konzipierten Szenarienmanager können verschiedene Begrünungsszenarien getestet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sowie der resultierenden Kosten untersucht werden. In einem weiteren Schritt wurden die Wasserbedarfe der angrenzenden Landwirtschaft in Abhängigkeit unterschiedlicher Klimasituationen („trockenes Jahr“, „regenreiches Jahr“ etc.) simuliert und mit einem potenziellen Angebot an nutzbaren Regen- und Abwassermengen aus dem Gewerbegebiet abgeglichen. Da Angebot und Nachfrage an Regenwasser zeitlich nicht synchron verlaufen, wurden unterschiedliche Speichervolumina in der Simulation berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Regenwassertransfer die Wasserproblematik in der Landwirtschaft während trockener und heißer Perioden nicht vollständig lösen kann. Für die Deckung der in Trockenzeiten auftretenden „Regenwasserlücken“ wären im Projektgebiet in Fellbach Speichervolumina von über 36.000 m³ erforderlich, während in normalen Jahren lediglich Speicher mit einer Größe von 4.000 m³ ausreichen würden. Aus diesem Grund wurde im weiteren Projektverlauf die Nutzung von behandeltem Grau- und Abwasser aus dem Gewerbegebiet zur Deckung dieser „Regenwasserlücken“ untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Nutzung gewerblichen Abwassers allein nicht ausreicht, um den hohen Bewässerungsbedarf in heißen und trockenen Zeiten zu decken. Zusammenfassend hat das Projekt gezeigt, dass in typischen deutschen Gewerbegebieten ein erheblicher Klimaanpassungsbedarf besteht. Die klimatischen Herausforderungen können durch gezielte Maßnahmen hin zu einem naturnahen Wasserhaushalt bewältigt werden. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, separate Regenwassertrennkanäle zu errichten, um das theoretisch große Potenzial des Regenwasserteilstroms aus Gewerbegebieten mittelfristig nutzbar zu machen. Die tatsächliche Umsetzbarkeit hängt jedoch von verschiedenen örtlichen Faktoren ab, wie Topografie, Bodenbeschaffenheit, Altlasten und den Wasserbedarfen im Umfeld. Neben einer teilweisen Nutzung in der Landwirtschaft könnten auch umfassende Versickerungsmaßnahmen zur Grundwasserneubildung sowie zur Speisung lokaler Gewässer beitragen. Das Projekt wurde federführend durch die Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) in Zusammenarbeit mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH), der Stadt Fellbach sowie der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) durchgeführt. Es wurde fachlich und finanziell durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert (Az.: 38396/01). Der vollständige Abschlussbericht kann über die HFT eigene open-access Plattform „HFT Open Repository“ (HFTor) bezogen werden.